家的故事

前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇家的故事范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。

家的故事范文第1篇

這天,空中飄著大雪,人高的樹上已悄然積起拳頭大小的雪球,一陣冷風在路上尖嘯馳過,即使是陽光拂面也不曾感到溫暖。街道兩旁行人稀稀幾個,有的脖頸上緊緊纏繞著幾圈厚實的圍巾,將手布袋子里,低頭走著。這些人似乎很怕冷,不禁便加快了步行的速度,逃也似的鉆進房子里,把門窗掩的嚴嚴實實,不知道的還以為鬼子進村呢。

不到一刻鐘,雪堆的高了,就滑了下來,風越刮越冷,尖銳的風刃更加囂張,街上邊的空無一人,連葉子在空中旋轉翻飛的聲音都變得可聞起來。就是這種情況下,只身一人的我肩掛挎包,昂首挺立出現在了行人道上。可憐我如同病患之人,居然還逆著風向前走著,這等舉動驚動了風神,被觸犯了傲氣的它對我大聲吼起,愈發兇猛的風浪瞬間便吞噬了纖細的自己,音潮鼓動著耳膜,我似乎聽不到聲音了,世界如同暫停,我再冷靜中突然出現一絲慌亂。

怎么辦?我絕不能在此到下,前面是舒適的家啊!在那里,一切傷痛似乎都能夠得到治愈,慢慢的,我回憶起了小時候,我在家里摔了跤,碰壞過東西,理所當然的,媽媽責罵了我,我也許是因為不懂事,犯了事自己卻笑得很開心。小時候,在外面打過架,一陣惡語之后,我或許在心態上贏了,縱然我還是有點不快,但總算是回到家中,接著,早已候著的媽媽迎頭便來是一句斥責的話:“又打架了?知道老是打架是不好的嗎?下回不準了啊!”雖然我表面上答應,雖然我依舊重犯,但不得不承認的是,我感受到了對家的安心,而且只有在家,才能使我真正感到過安心。或許我沒有海外游子對家那樣深的感情,我還太淺薄,對這種感覺還不能深刻理解,但我對家的親切是不亞于他們的。

一鼓作氣,我瞬間充盈到四肢百骸的力量終是打破了風障,憑依著信念,我第一次帶著對家的感激回到了家中。那一年,我九歲。

到后來,慢慢的我長大了,對家的概念越發清晰了,對家的感情我是不減反增。談起十一歲乘上火車,風塵仆仆的到外婆家去玩,直至離開的最后一刻,不忘我所看的還是那個平凡的家。最初,我或多或少還是有點頑皮,總是會半開玩笑的說:“外婆家比這里好玩多了。”我是想外婆家的表哥表姐陪我玩的,自然就忽略了生活的點點滴滴,我在這里留下過太多歡笑,太多淚。同是家,一個是我和爸媽的家,一個是外婆他們的家,性質卻不相同。我是喜愛和以來自己的小家多點,當然,這也是我到了漸顯成熟的十三歲是才發覺的。

從西瓜般大小成長,到現在可以獨當一面,我對家的理解卻經歷了翻天覆地的變化,從不懂到疏遠到喜歡到疏遠到感激到喜愛。

家有多大,地有多寬,這并不重要,人的心只要向著家,就不會感到悲傷。

家的故事范文第2篇

牟智通

10月15日是我爺爺的生日,爸爸、媽媽4點就叫我起了床,拿著生日蛋糕,去給爺爺過生日。

一到爺爺的家門口,我就聞到一陣清香。我一進門就口水直流。我們放下蛋糕,又把爺爺、奶奶叫醒,然后媽媽和奶奶去包餃子。過了一會兒,餃子熟了,我媽媽叫我來吃餃子,一吃就更香了。

到給爺爺祝壽的時候,我們唱著“生日快樂”歌,媽媽把蛋糕上的兩個壽桃分別給了爺爺和奶奶,又把蛋糕上的壽字給了爺爺,我們看見爺爺把壽桃和壽字都吃完了,我們很高興。

家的故事范文第3篇

劉思杉

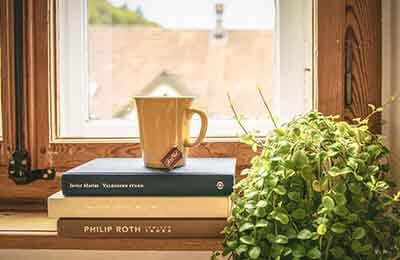

書給我打開了知識的大門,開闊了我的視野,豐富了我的生活,把我帶到了一個無限廣闊的天地。正像高爾基說的那樣:“書是人類進步的階梯。”

每當我打開一本書的時候,我就會走進一個五彩繽紛的世界,那里面充滿了喜怒哀樂,充滿了悲歡離合。書使我懂得了什么是真善美,什么是假丑惡,書成為了我的良師益友。

提起我和讀書的故事,還得從我八歲時說起,有一次我去新華書店看《格林童話》,當我走進書店時,我被眼前的一幕驚呆了,我從來沒看見過這么多的書!散文、科普、童話、古今中外、天文地理……真是應有盡有,這真是書的海洋。于是我便四處尋找《格林童話》,我找了很久才找到《格林童話》因為這里的書太多了,我像一條貪婪的魚,在知識的海洋里遨游,流連忘返。

我急忙打開書,便開始看了起來,我正看得津津有味的時候,媽媽就來叫我回去了。我根本沒聽見媽媽在叫我,于是媽媽拍了一下我的肩膀說:“女兒,我們該回去了。”于是我依依不舍的放下了我最喜歡看的書——《格林童話》,然后就和媽媽一起回去了。

家的故事范文第4篇

日本女孩鶴子出生于1897年,家境清苦。16歲那年,經熟人介紹來到了康家當女傭。鶴子在康家的工作任務是打掃房間,有客人來訪時,就把客人引進客廳,跑出跑進地傳達和接待等。鶴子工作勤懇努力,深得康有為夫婦的喜歡。

一年之后,康有為決定全家遷回上海。康有為回國三個月后,給鶴子寫了一封信,誠懇邀請她到上海來繼續工作。鶴子接信后感覺康家非常友善,盛情難卻。經父母同意,鶴子鼓足勇氣啟程了。

康家公館座落在當時法國租界里。他們對鶴子的遠道而來感到異常高興,熱情而又周到地接待了她。康家當時居住有元配夫人張妙華,二夫人梁隨覺以及隨康有為回來的三夫人何金蘭,她們都有孩子,全部家庭成員有十余人,和睦相處。

鶴子的工作較輕松,幾乎沒有什么事可做,平日里只是用雞毛撣子除去書籍上面的灰塵,遇上教英語或鋼琴的家庭教師來了,就跟大家一起學英語或鋼琴,生活得熱鬧而歡樂。

康有為喜愛旅游,常常帶著鶴子。在青島避暑時,鶴子陪著康有為愉快地玩著海水浴;兩人還相擁騎著小毛驢去一些古廟、古寺參拜。就是這個時候,康有為決定娶鶴子做四夫人。

隨著時間的流逝,鶴子也自然而然聽懂了康有為的廣東家鄉話,生活也習慣了,兩人相處甜蜜。然而這時卻節外生枝。

康家的大少爺也是20歲,在上海的一家大學讀書。他長得俊秀,活潑富有朝氣,一身書卷味。在康有為外出時,寂寞的鶴子跟他異常聊得來,特別佩服他的知識豐厚,感覺很快樂。

鶴子二十歲生日那天,大少爺邀她出外游玩,結果兩人發生了感情。鶴子既喜又驚,喜的是大少爺情趣豐富,身健貌俊,讓鶴子真正體驗了男人的強健;驚的是生怕這種事在這個大家庭里浮出水面,后果不堪設想。兩人把這種關系隱蔽得很好,表面上是母子關系,暗地里是情人。

這種地下感情一直保持了八年多,竟然無人察覺。然而一天午餐時,鶴子突覺心里難受,不想吃飯,一陣作嘔欲吐,她意外地發現自己懷孕了。這讓鶴子感到異常惶恐,她知道自己身為康有為的四夫人,竟然與他的兒子發生了這種大逆不道的行為是最令人厭惡的。驚恐萬狀的鶴子一時手腳無措,她客居異國,也無可商量的人,懊悔之余,她只好對大少爺講了此事。大少爺聞訊也慌了,急忙偷偷外出尋醫找藥欲打掉胎兒。

幸好當時還沒有其他人知道,鶴子慌亂之際做出了一個驚人舉措:偷偷回日本。

1925年,鶴子尋了一個借口回到了日本,從此結束了她在中國康家的十年生活。

回到日本后不久,鶴子生下了女兒綾子。其間,康有為曾來信要鶴子再回上海,回到他的身邊。之后,大少爺也偷偷托人到鶴子的日本老家打聽鶴子母女的消息,但鶴子已另尋住處,隱匿了身世,結果自然無望。

望著女兒,鶴子淚水淋漓,她怎么還有臉面回到康有為身邊?現在她愛這個孩子,看著她就想到了大少爺。她希冀大少爺過得美好,不會因為自己而毀了他的前景。她斷然放棄了再回中國的念頭。

鶴子回日本后,一直過著窮苦的生活,有時帶著孩子投親靠友;有時又去別人家里幫傭以維持生活。性格堅強的鶴子總認為是自己犯了重大罪過,對上述情況一直守口如瓶,甚至對自己的親人好友也只字不提。

女兒綾子小學畢業后,就去學習剪裁,剛剛能獨立生活時就嫁人結婚了。

1970年,晚境凄苦、74歲的鶴子決定把自己的生活隱秘全部告訴女兒,綾子突然知道母親這些秘密后竟驚呆了,于是她開始尋找自己的生身父親和宗系。

1970年,女兒綾子打探得知臺灣有一個同父異母的弟弟,她專程趕到臺北尋弟認親歸宗。

1974年2月19日,78歲鶴子對女兒說,她到附近的王子公園散散步,結果一去不復返。鶴子當時年事已高,耳聾,腿腳也不太靈便,離開家后竟朝著完全相反的方向走去,結果走到了鐵道上。一列火車迎面呼嘯而來,她也不躲避,依然艱難前行。

她自殺了!

家的故事范文第5篇

它兩邊是高大茂盛的樹木,枝葉在頭頂層層交錯,搭起密不透風的隧道,我們的車仿佛是被吮吸到這條幽深的差不多長達一里的隧道里。快駛到盡頭時,汽車四個輪子碾著沙礫隆隆作響,那聲音如同交響樂隊的演奏達到,最后,車頂上被壓縮的空間豁然爆開,左邊松樹后面出現了平整的草地和一套堅固、結實、氣度非凡的房子。由于車庫里堆滿了巴瑞喜愛的各種工具,車只能在車庫前的兩棵丁香花灌木之間停下來―――我們到家了。

我們家一直有兩輛轎車,但從來不是那種很高檔的。媽媽1985年以9000美金買下了一輛藍色的馬自達626型普通轎車,什么奢侈的配件都沒有裝。車雖然便宜而簡樸,但是非常耐用,甚至有通靈之疑:它跑了又跑,開得越猛它越喜歡,的確是好車。1989年的時候,我媽說要把它賣掉,換成更適合她當時社會地位的汽車。但滑稽的是她為那輛已經買了四年的車要價仍然定在6000美金,而且很固執地拒絕講價。有人來看車的時候,我們孩子心里想勸勸媽媽跟顧客講一下價,可是不敢說,怕挨她罵。后來當然沒有人買,所以我們家一直留著那輛車,直到報廢。至今,如果有人向我媽提到“那輛藍色的車”,她還會掛上一副留戀的表情,好像很傷感,嗓音沙沙地重復著“那輛藍色的車”……

我媽去哪里都很匆忙,六年里單獨養活兩個孩子、同時上大學的人可不是什么講究安靜、愛嗅花香的那種人。她的車和車里的東西都彌漫著一種工作氛圍。車里面的時鐘一定是提前5分鐘的。她不像巴瑞那樣講規則地開車,所以被罰款到幾乎被扣駕照的程度。她需要讓自己激動起來才能正常地生活,所以她總是使用若干“興奮劑”:車里面的音響系統非常好,那是為了吸收“興奮劑”之一―――搖滾音樂。她喜歡她的重金屬音樂再重些,如果按元素表排列,大概要重到鉛的程度了吧。我愛嚴肅音樂的外婆誠懇地去了解我媽媽的這個難以接受的習慣時,我媽說:“我喜歡那個節奏,有了那個節奏我才能干活去。”甚至她現在都快要60歲了,仍然在聽“車卡車卡出出”的搖滾樂。

她還有一樣“興奮劑”是咖啡,廚房放著一臺可定時間的咖啡機,鬧鈴一響她就下樓喝。她喜歡研究什么是最香的咖啡,每天都循環著換品種。1985年,我們送給她一個特殊的瓷咖啡杯,杯子的下面有橡皮墊,這樣她在那輛626里奔波時,杯子不會在儀表板上滑來滑去。她有八年時間每天早晨七點把咖啡杯放到那輛車里,有時為了戴手套,就先放在車頂上。我可愛的媽媽屢次把咖啡杯忘在車頂,開了一個小時的路到克里夫蘭市的實驗室時,才發現咖啡杯還奇跡般地留在汽車上面,耐心等待著。

盡管那時候年紀很小,但自從“那輛藍色的車”來到我家,我就一直在觀察開車技術并收集關于汽車的知識。巴瑞一直喜歡給我講汽車課,教我這方面的術語,還培養我對汽車的興趣。他1987年也買了輛馬自達626,但他買的是白色。我和他的傳統活動是去電影院看電影,然后去玩具店,他總是給我買火柴盒那么大的迷你汽車。美國的汽車文化很濃厚,每個成人都開,全家人在一起時經常談到車,可是巴瑞是不跟大家講這些的,他只有私下里才教我。巴瑞無疑是那種調皮的爸爸,喜歡為孩子展示他的頑皮才能。從怎么用汽油點燃巨型篝火、怎么掄著大斧子把木頭劈開,到怎么在斜度大的山坡上滑雪。他每次教我這些有點危險性的技能時都會演示一下錯誤的做法,并同時說“千萬不要這樣做,因為會讓你身體某個部位受重傷”,然后他給我看他自己的那個部位,把一條恐怖的疤痕露出來,說是幾歲的時候弄的。我估計他在自學種種歪才時受了不下十幾次傷。

有一個冬夜,我跟巴瑞的關系發生了微妙但是極其重要的變化。那晚看完電影后我們沒有去玩具店,因為我已經12歲了。他有些不知所措,并且很壓抑,他真的希望我不會長大。他把車開到一個很偏僻的空停車場上,一聲不吭。外面天很黑,地上皆是冰雪,遼闊的停車場邊緣上堆著三四米高的雪堆。在這樣凄涼又寂寞的氣氛中,他忽然一笑,加快了速度,車里隨即充滿了他那哇哇哈哈呼呼呵呵的瘋癲笑聲。他十分歡暢地將剎車踏板跺了一腳,使整輛汽車旋轉了兩三圈,就像娛樂公園里的碰碰車一樣。他一輪又一輪地做這個旋轉車游戲時,技術不亞于賽車手。然后從臉色上看出來,他陰郁的情緒已經得到了發泄。我們調轉車頭回家的時候,他帶著微笑向我說:“你以后絕對不要這樣做,哦。”

到了1989年,我終于也開始了和汽車的直接對話,第一次把手放在那個藍色塑料的排檔桿上和它“握手”。第一次調檔很陌生,但成功了就再沒有害怕過了。然后我16歲的姐姐每天送我到學校上課時就跟我講開車的技巧,因為她喜歡把自己當做媽媽。她對我而言是個很有耐心的好老師,她和巴瑞都讓我坐在乘客的座位上練習調檔。

學習怎么駕馭像汽車那樣有力量的東西讓我感到一種狂喜。對一個少年來講,汽車大概有女孩那么神秘,也許正是因為這個,外國人才喜歡說美國人和汽車有著戀人般的關系。在我們自己看來,這種不同尋常的寵愛其實沒什么奇怪的,每個年代都有它獨特的浪漫觀念吧。學車的那段時間我還在學校里學莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》,聆聽古代英國的浪漫觀念。老師講課時我正做著充滿發動機轟隆轟隆響聲的白日夢,醒的一瞬間便聽到老師指出古代歐洲的一個文化特點,即早婚。老師朗誦了故事中的保姆向朱麗葉勸說的對話:“你幾乎14歲啦,怎么還沒有結婚哪?”教室突然沒動靜了,然后有的同學尷尬地笑了,心里想著“那也太早了吧”。可是沒什么可笑吧,古代人是早婚,我們這一代是跟汽車早婚,差異也不是很大。我的父母和朱麗葉保姆的說法非常相似,他們曾對我說過:“陶亦然,你幾乎15歲了,怎么還不會開手動排檔的汽車呢?”

美國父母為什么這么大膽,希望自己的孩子15歲生日就考駕照呢?流行的說法是他們很開放,希望培養孩子的獨立精神。可是我看根本原因不在這里,根本原因應該是美國的父母懶得每天下午5點到9點給孩子做私人司機。美國人口比較分散,城市規劃過于寬敞,所以在外面辦任何事情都要開車去。比如,你有兩個孩子,兩個孩子要買東西、搞課外活動、拜見朋友等,都需要父母做司機。所以美國家長對開車就像巧克力廠的工人對巧克力那樣厭惡得要命。

雖然美國父母有嚴厲、死板的,也有對孩子溺愛而過度的,但我的父母不是這二者。我媽很開放,她對別人個性的容忍是非凡的。我學開車的時候也在學吉他,包括電子吉他,我媽不僅不干涉,反而很喜歡,老是要求我把音量放得再大點。也許她怕一個那么深愛他母親的小孩成長起來會過于女性化,所以她鼓勵我開車、用電子吉他彈奏重金屬音樂、交女朋友,甚至偶爾給我喝杯劣酒。若我要跟一位朋友玩電子游戲,媽媽很愿意讓我們跟她借錢,開車也開她的;我們玩到凌晨四點,一直到最后的魔鬼被征服以后才回家也可以。她只要求我成績好,別的什么都不管。她認為我也許會在一段時間里過度關心某個不太健康、不利于學習的東西,但她相信我也會像她那樣自覺地醒悟。她這個理論應該說是對的吧,我從15歲開始,人竟變得越來越雅氣了。我突然主動去讀厚厚的經典小說,另外在聽過很多激烈的音樂之后我開始像外婆那樣喜歡起古典音樂。我記得我跟一起彈吉他的朋友布拉德邊打桌球邊聽音樂時,他爸爸下樓看看我們在干嘛,然后問道:“咦?這是什么音樂啊?”布拉德瞄準著球回答:“這是莫扎特嘛。”同樣,我開車的技術和目標都成熟化了,原來喜歡去開飛車的地方不怎么去了,慢慢開始更喜歡把車開到美麗的瀑布公園。那時我也喜歡找些學生可以做的兼職工作,生活就染上了更多成年的色彩。

一直到1999年,我還很熱愛汽車。那時我關注汽車雜志,學習新的開車技術,我和一輛紅色跑車正在磨合,天天開心地跑幾趟。可是那年夏天,不是我開飛車玩技術的時候,而是在我規規矩矩行駛的時候―――像海嘯來臨之前的絕對安靜一樣,我在公寓樓前的小車道上看著路,向左看、向右看,然后左拐彎,這時一輛車速超過合法速度一倍的車,根本不給我任何時間反應就撞上了我跑車的前段。撞的地方徹底地壞掉了,而離我身體不到一尺遠的地方,跑車的節氣門被撞開,跑車自動全力往前沖。我在剎車上都站起來了,馬路上的黃線都被我旋轉著的輪子融化掉了,車還是繼續往前開著,我幾秒鐘后才反應過來,把車鑰匙轉個半圈,把電源關掉,跑車這才停下來。車子當然報廢了,但我本人還留著,差點死最終沒有死,其實被嚴重損傷的地方是別人看不見的呢。

我父母和朋友們都安慰我說:“一個人一生平均要出兩三次嚴重車禍。你這個事是正常的,我們都經歷過呀,車禍的事快點忘掉算了,早點恢復正常的生活吧。”可是他們這么講的時候我并沒有感到什么安慰,倒是覺得他們的腦子有病,甚至覺得美國整個社會的這個“浪漫情結”有點變態。也許我是一個心理過度敏感的人,在中國回頭看美國的生活,有點不理解為什么每一個人都是那樣熱情地去開車,一趟又一趟,心里一點不厭煩。我發現我跟他們那些人有所疏遠,我已經無法了解那種心理了。